為了讓首輪參與改革的教師和學生群體更加準確地把握改革政策,省教育廳專門印制政策解讀材料50余萬套,發放至全省普通高中教師和全體高一年級學生,并結合黨史學習教育“我為群眾辦實事”實踐活動,組織開展了高考綜合改革政策宣講,覆蓋全省16個市。

新高考改革將帶來育人方式的哪些變化?省人大代表、馬鞍山學院副校長秦鋒從學生、高中、高校和社會四個方面提出了自己的看法。

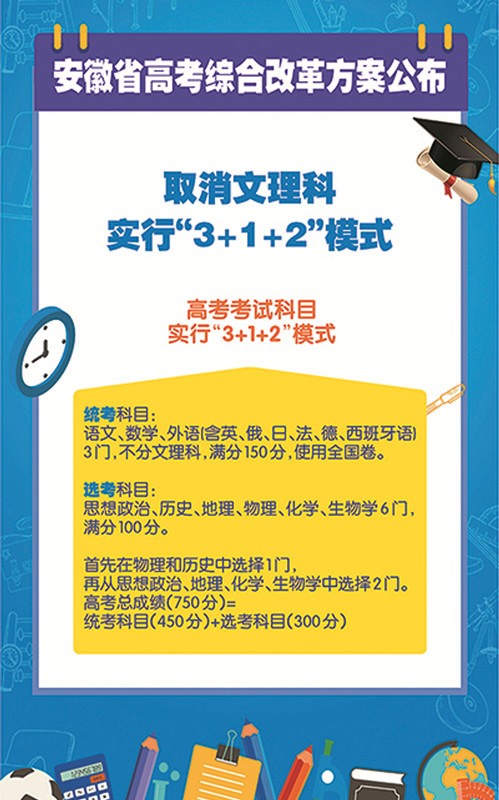

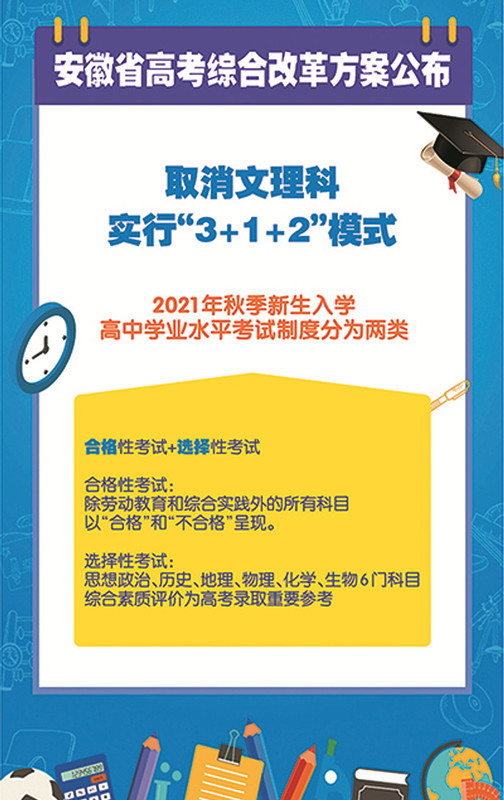

學生是最大的受益者。新高考改革能夠給學生更多自主權。改革取消文理分科,改為選課模式,學生可以在一定政策規則下自主選擇學習科目,學生學習和考試變得更加個性化、多元化。這樣不僅可以讓學生學有所長,還能節約更多的時間培養綜合素質能力,讓每個學生面對高考有多樣化的發展方向。

減輕學習負擔。新高考改革打破了固化的“理化生”“政史地”兩類組合,學生可以有效避開自己的弱勢學科,有效減輕了學生的課業負擔和學習壓力,合理利用時間來進行全面發展。

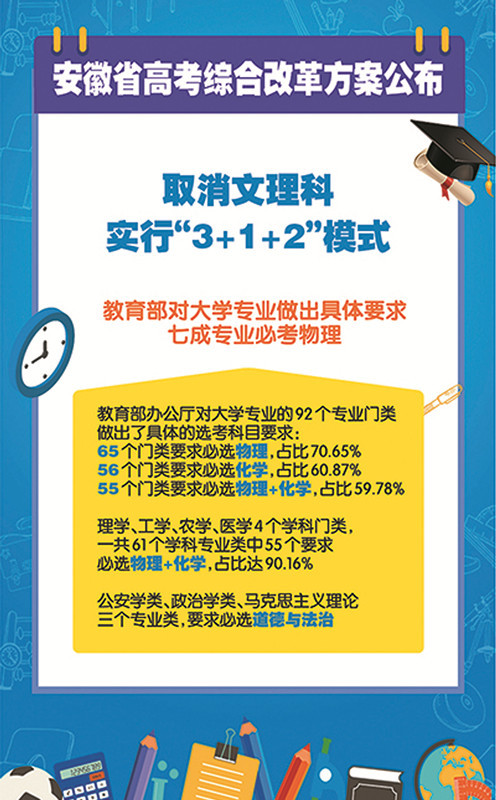

培養學生規劃意識。老高考模式下,高中生學習與生涯規劃割裂開,絕大多數考生是在志愿填報前半個月,甚至前幾天才認真研究大學與專業知識,沒有經過深思熟慮,導致學生在大學專業學習期間主觀能動性、動力不足。新高考改革從制度上要求考生進行選課,迫使學生要提前了解大學專業以及對應專業的限科要求,把高中階段學生生涯規劃由政策指引推向實操落地層面,有效培養了學生和家長生涯規劃意識。

打破高中原有的育人模式。按照新高考的設計,學生有12種選課組合,采用走班制,原有的班級制不復存在,對學生的管理方式將大大改變。因此,無論是原有的硬件條件還是師資條件,都將進行調整,以滿足走班制的客觀需求。

高校將更注重專業內涵建設。新高考改革將擴大高校自主權,讓考生和高校雙向選擇權擴大,高校根據自身辦學制訂招錄模式,根據招生專業要求,規定選考科目范圍、綜合素質評價的使用等。有利于高校更好地選拔人才,優化生源質量結構。

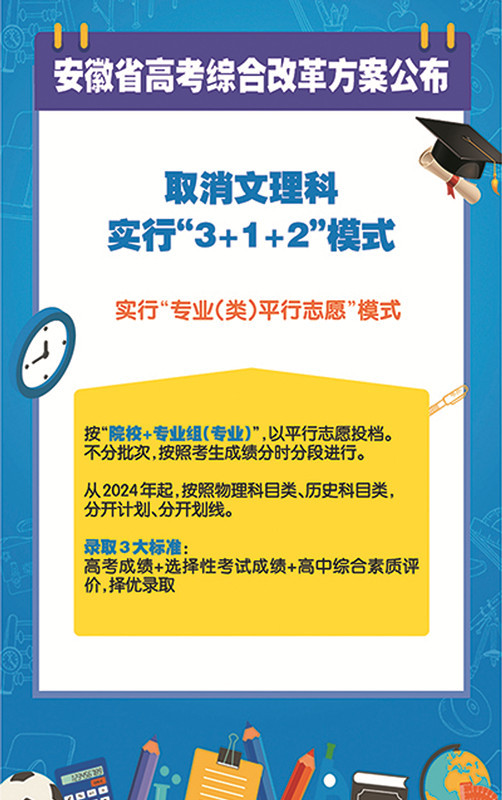

刺激高校以“專業實力”為核心發展。新高考政策志愿填報和錄取模式發生變化,從院校為單位進行投檔,改為“專業組”或“專業+院校”為單位進行投檔,使得考生更加關注對專業的選擇,大學整體的綜合實力、名氣不再是各院系、各專業招收優質生源的保護傘,尤其是專業實力和優勢不那么突出的情況下。

新高考在給具有較強學科特色的普通高校提供逆襲機會。同時,也給高水平大學某些優勢不明顯的專業敲響了警鐘。這也必將刺激并激勵高校不斷優化專業布局、更加注重專業內涵建設。

以教育公平促進社會公平。新高考改革之前,“一本”“二本”等高校招生批次概念直接演化成家長和學生心中固化的高校等級。在傳統的應試教育體制中,分數是最大的王牌,家長為了讓孩子不輸在人生的起跑線上,投入大量經濟資源為學生進行各類學科培訓,只為獲取更高的分數,進入更高層次的大學。新高考政策從制度上“解決”家長和學生心中的高校等級觀念,讓家長和學生更專注于職業生涯的規劃和專業的選擇。教育平等是一個理想化的目標,新高考改革正在這條路上奮進,從制度上極力推進教育平等。在未來,除了取消高校等級化差異,高考改革還會進一步提供更加多元化的評價體系和升學路徑。

新高考改革歸根結底都是為了突破傳統的育人模式,實現其評價效能,同時搭建基礎教育和高等教育之間的橋梁,使學生素質得到發展,從而為社會增添多樣化的人才,讓高考模式能夠發掘更多的優秀人才。

在秦鋒看來,高考綜合改革主導的走班選課制度重構了教育教學的新樣態,這給高中帶來了更多的機遇和挑戰。

在總量方面,學校應在現有基礎上增加教室資源,以滿足破除行政班、實行走班制。在質量方面,應滿足班級規模小型化特點,實現教室的小型化、多樣化和專業化,保障提升教學效果。

教師教學資源“供小于求”問題可能會凸顯,局部上將出現教師結構性缺編現象,且少數學科教學資源過剩,需要妥善化解。

秦鋒建議,各級教育行政部門要強化教育管理干部與教師培訓,全面提升校長的課程領導力、教師的課程實施力;強化分類、精準施策,針對不同學校、區域課程實施的情況給予指導;強化高考綜合改革政策宣傳,推動家、校、社會協同育人,引導學生和家長結合學生能力特點及經濟社會發展趨勢對人才的需求做好選科工作,“一生一策”指導學生科學進行職業生涯規劃。加強專業建設,提升人才培養質量。引導高校加強專業內涵建設,優化專業布局,提高人才培養質量,適應新高考給高校招生錄取帶來的系列變化。

據悉,省教育廳將編印學業水平考試選擇性考試選科指南,上線在皖招生院校本科招生專業選考科目要求查詢系統,持續開展高考綜合改革系統培訓,并對考試進行系統重構、流程再造,推進高考綜合改革平穩順利實施。

□本報記者 黃慧